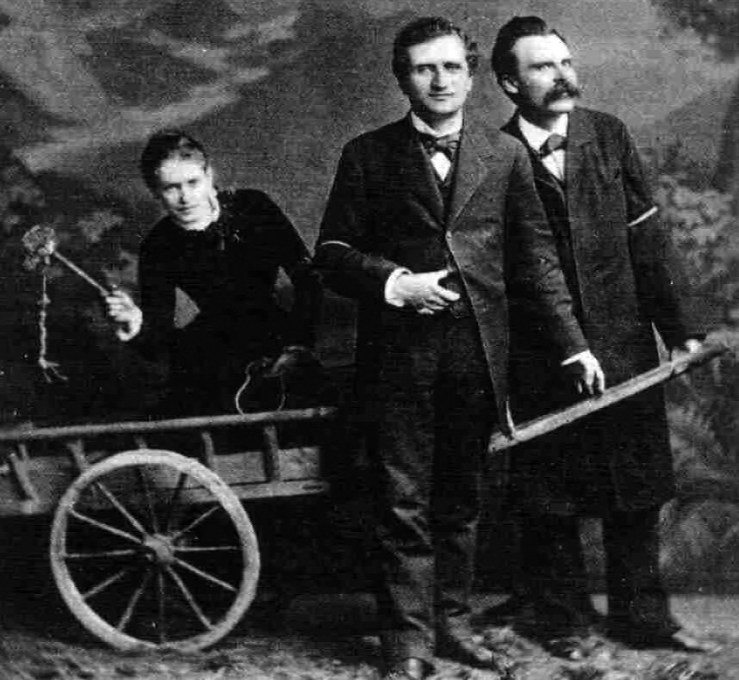

Andava ele a matar Deus quando a conheceu. E nem foi ele que a descobriu, mas um Espírito Santo de orelha, o seu amigo Paul Rée. Adiante hei de falar eu da afrontosa trindade que juntos incarnaram. Agora apresento-os: ele é o filósofo Friedrich Nietzsche e ela é Lou Salomé, russa-alemã, romancista, poeta, filósofa, mais tarde psicanalista.

Lou Salomé foi uma fulgurante antecipação do século XXI no final do século XIX. A 13 de Maio de 1882, andava a Virgem Maria de agência em agência a ver se marcava viagem para Fátima, Rée e Lou encontraram-se com Nietzsche na Basílica de São Pedro, em Roma. A meia beleza tão moderna dela, que uns grandes olhos incendiavam, deixou Nietzsche de boca aberta. Eis o que disse: “De que estrelas caíste para nos encontrarmos agora aqui, tu e eu?” Lou esfaqueou-lhe logo a veia lírica: “Vim só de Zurique!”

Reparem, isto é tudo gente que estava em Itália, exilados, inquietos, gente com agulhas no rabo e na alma, acolhendo-se, em Sorrento, ao salão literário da prussiana Malwida von Meysenburg, livre pensadora, mulher que exerceu e gozou direitos antes que lhos reconhecessem. Foi lá que a total independência de Lou deu de caras com Rée. Logo lhe pediu que viesse viver com ela. E, ao esbarrar em Nietzsche, disse-lhe que onde cabiam dois muito mais felizes seriam três.

O triangular escândalo, concebido por uma mulher de 22 anos, cegou o plácido olhar burguês do tempo. Só que cegava também o grande olho boémio: Lou rivalizava em virgindade com Nossa Senhora. Em Sorrento, e sei do que falo, o azul mediterrânico a fundir-se no cítrico aroma a laranjas, Lou explicou a Rée e depois a Nietzsche que era de irmãos espirituais o amor dela. Ambos lhe propuseram casamento, o que Lou rejeitou com fúria amazónica: ofereceu-lhes o fogo da alma e o gelo do corpo. Defendia a sua virgindade como Joana d’Arc defendeu a França, única forma de garantir a plenitude intelectual, criadora, poética. Lou rejeitava o casamento, a monogamia, o masculino teleologofalicismo (bem sei, até dói!). Atormentado, Nietzsche já não sabia como amá-la. Lou esclareceu-o em verso: “Se já não tens mais felicidade para dar, dá-me então o teu sofrimento…” Não admira que Nietzsche tenha degolado o Senhor omnipotente.

Não obstante, aos 26 anos, Lou casou-se. O marido, um orientalista arménio, Andréas, experimentou a mesma exacta ardente paixão fria que congelou Rée e Nietzsche. Se me permitem uma nota de menor elevação direi, e é verdade, que teve filhos da criada. Uma das filhas seria a herdeira de Lou.

Só aos 30 anos, com um político, Georg Ledebour, Lou conheceu as delícias e os tormentos da carne. Lou cedeu o gelo do corpo. Mas só aos 36, com um jovem poeta, Lou se fundiu, carne e espírito, tocando a unidade primordial, essa mínima centelha de divindade que todos buscamos. Esse poeta, René Maria Rilke, entregou-lhe os sonhos e o vigor dos 22 anos. Ela acolheu-o, rejeitou mais um pedido de casamento, mudou-lhe o nome para Rainer, levou-o num périplo espiritual a conhecer a Rússia e Tolstoi. Lou mandou-o embora quatro anos depois.

Os homens abandonados por Lou davam à luz um livro nove meses depois. Nietzsche e Rilke confirmam: um escreveu “Assim Falava Zaratustra”, o outro “O Livro das Horas”.

Lou Andréas Salomé, já no século XX, ainda inquietaria Freud, a primeira mulher a entrar no círculo psicanalítico de Viena. Casada com Andreas até ao fim da vida, deixou-se morrer dias depois da Gestapo lhe confiscar a biblioteca, tão cheia de “autores judeus”.

Publicado na minha coluna “Vidas de Perigo, Vidas sem Castigo”, no Jornal de Negócios