Esta foi uma charla que fiz na Biblioteca Municipal de Lagos. Comemorava-se o Dia Mundial do Livro. Apetece-me relembrá-la. Em versão não corrigida, mas ligeiramente aumentada.

Falemos do livro. Do livro que nos apaixona, do livro que cheiramos e lemos como quem lambe, como quem beija. Do livro, podemos dizer que é como uma droga, uma pura droga. Vicia e cria dependência. Uma vez apanhados, já não conseguimos fugir-lhe. Começamos por fazer uma linha e apetece-nos logo fazer outra linha e outra linha e outra linha. Cheira-se o livro, apalpa-se o livro, agarra-se o livro e até pelos olhos nós consumimos o livro. Linha a linha.

De que é que andamos à procura quando lemos um livro? Procuramos no livro a mesma coisa que procurámos na longínqua noite de cacimbo em que decidimos fazer uma declaração de amor à miúda mais bonita lá da nossa rua, segurando-lhe a mão, mas à espera que a anatomia se baralhe toda e que, muito depressa, já nem ela, nem nós saibamos se é mão se é perna, onde acaba a boca de um e começa a boca de outro.

Com todo o respeito por outras opiniões – ou melhor, sem nenhum respeito por outras opiniões, afirmo que o grande e cósmico valor do livro está na erótica emoção que ele desencadeia em nós, no nosso corpo e no nosso espírito.

O livro é um território de alterosa e alcantilada geografia. Nessa geografia encontramos a vertiginosa Fenda da Tundavala que é o medo, o imparável rio da coragem que leva tudo à frente, o belo e húmido vale que é o amor, a impenetrável cordilheira do conflito e do ódio, o planalto da mais parva utopia. É essa a geografia do livro. O livro só é livro se for emoção e é essa gama de viciantes e exaltantes emoções que hoje estamos aqui a cantar e a celebrar.

É triste dizê-lo, mas tenho de vos dizer a verdade: foi a minha mãe que me meteu no vício e me desgraçou. No musseque Sambizanga, em Luanda, tinha eu cinco anos, a Alice, minha querida e devota mãe, de um livrinho religioso de capa dura, lia-me orações de uma beleza devastadora. É preciso ter já muitos calos no cérebro e no coração como os que o macaco tem naquele sítio que não vou dizer, para não sermos sensíveis à beleza que há, por exemplo, nestas palavras: Ave Maria cheia de graça /O Senhor é convosco, / Bendita sois Vós entre as mulheres, / E bendito é o fruto do vosso ventre. Isto é mais do que rezar, é juntar palavras numa harmonia e num ritmo cheia de graça, a roçar o manto do sublime.

A juntar à beleza destes versos, desse mesmo livro, a minha mãe lia-me histórias edificantes de pescadores que enfrentavam noites de tempestade no escuríssimo alto mar, lia-me a história de um inocente que era atirado para a prisão por um rei ímpio e cruel, ou lia-me a história de um mártir que preferia perder a vida a renunciar à sua fé e aos seus ideais.

Um miúdo de cinco anos não resiste, está claro, aos efeitos psicoactivos desta poderosa droga. As leituras da minha mãe, a forma como, na folha de papel de um livro, as palavras se combinavam e entravam em combustão, tudo isso gerava em mim um estado de euforia infantil, uma certa vasodilatação, a capacidade até de andar sobre as águas se me apetecesse andar sobre as águas. O livro foi, já viram, a minha colher de heroína.

Aos cinco anos, a minha mãe meteu-me, portanto, na droga. Aí por volta dos dez anos completou-se o meu ciclo de perdição. Dessa vez, a culpa foi de uma árvore. No meu quintal da rua Alberto Correia, na Vila Alice, outro bairro de Luanda onde vivi, havia mamoeiros, uma bananeira, um sape-sape, uma pitangueira, uns humildes e bravos jindungueiros.

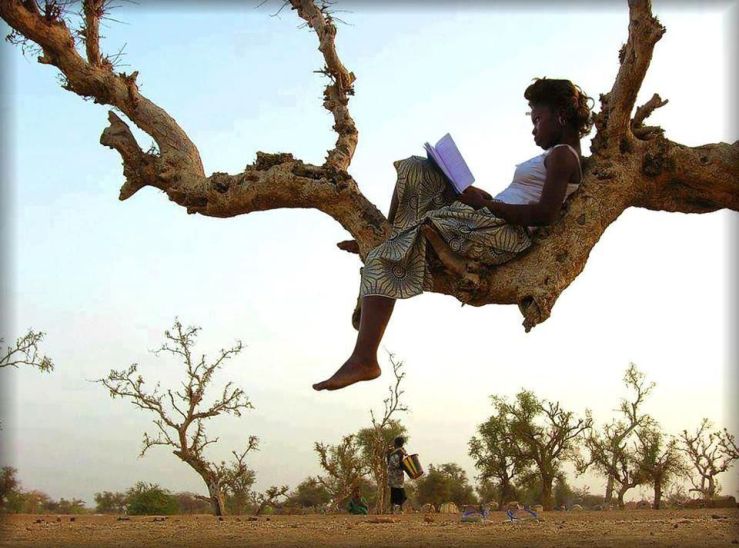

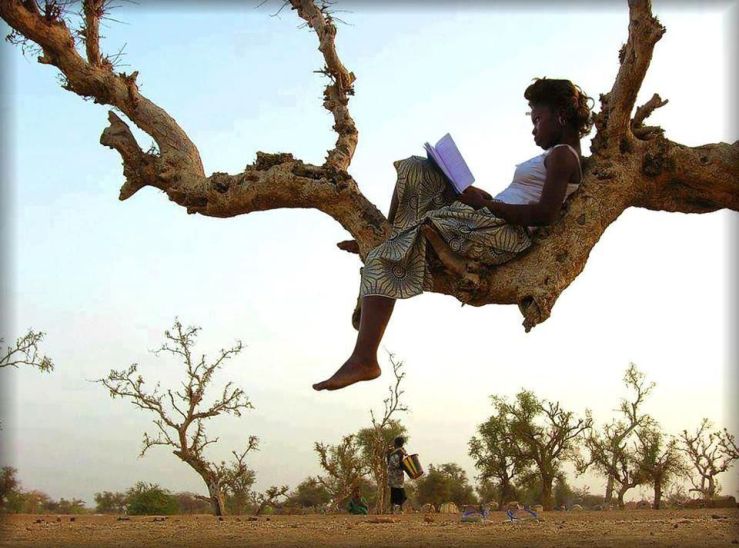

Mas entre plantas e árvores a figura nobre do quintal era uma mangueira robusta e de idade madura. Eu era então um ágil e saudável saguim, trepava pela mangueira, saltava de galho para galho, e sentava-me a ler na confluência do mais sólido ramo com o amplo tronco dessa sábia mangueira.

Lia uns três ou quatro metros acima do chão, entre a verde folhagem abundante, a branca e pequenina flor, o amarelo avermelhado das mangas maduras. Tinha o sol e o céu de Angola como tecto e testemunha.

Durante cinco anos, dos 10 aos 15, eu vivi nessa mangueira as aventuras de cem vidas. Apaixonei-me, cometi crimes, salvei donzelas em apuros, assaltei bancos, ataquei índios, fui índio, fui o famoso xerife Buck Jones, só não fui o Padre Amaro, porque esse livro de Eça de Queiroz só consegui, por fim, lê-lo na linda biblioteca do mais bonito liceu do mundo, o liceu Salvador Correia. Uma leitura inesquecível: joelho contra joelho de uma colega que, só de pernas, era mais alta do que eu inteiro e de pé.

Agora que vos confessei e justifiquei a adição aos livros a que a minha mãe me converteu em Angola, tenho de vos dizer que para evitar crises de privação estão lá em casa à volta de dez mil exemplares espalhados pelas salas, quartos, cozinha, arrecadações e duas casas de banho. Em estantes, no chão, pendurados à janela, em pilhas, confesso que tenho mais livros do que comprimidos, garrafas de vinho, uísque ou cerveja juntas.

Deixem-me agora sair da infância e fazer breve uma história longa. Em 1981, comecei a escrever livros como autor e a fazer livros como editor. Foi na Cinemateca Portuguesa e aprendi com João Bénard da Costa.

O primeiro, de que fui co-autor, foi um pequeno catálogo sobre Jerry Lewis, dividido com o João Lopes, meu colega da Cinemateca. Os primeiros que escrevi sozinho, a solo como se fosse já um Jimmi Hendrix, foram dois livros de vida e obra, um dedicado a Michelangelo Antonioni, o outro sobre Francis Ford Coppola. Depois, em 1992, aliciaram-me para outras aventuras e só voltei aos livros em 1999, criando a Três Sinais, editora que se transformou, por alquimia, na Guerra e Paz em 2006, vai fazer 13 anos.

Já vos falei do meu amor pelo livro e de como privilegio a ideia do livro como aventura e emoção. Mas o livro é também um poderoso veículo de conhecimento. E é dessa área delicada, em que o livro se propõe já influenciar a gestão jurídica, económica, política e moral da nossa vida, que vos quero falar agora.

Nessa área do ensaio, nos últimos anos, na minha qualidade de editor, publiquei alguns livros de autores angolanos ou com temática angolana. Publico por nostalgia, por dívida afectiva – tanto foi o que a minha infância, adolescência e primeira idade de homem, em Angola, me deu –, mas sobretudo publico com a esperança de que o diálogo possa nascer da multiplicidade de contribuições dos meus autores, uns radicais e revolucionários, outros mais próximos do establishment.

Gostava de vos contar três episódios de vida que vieram a orientar e determinar o meu pensamento como editor. São as minhas três grandes lições angolanas, as três lições que têm estado subjacentes à edição dos livros sobre Angola.

Na noite de 4 de Fevereiro de 1961, houve em Luanda um levantamento nacionalista. Eu tinha sete anos e morava em pleno musseque Sambizanga. Na tarde do domingo seguinte, quando ia com a minha irmã, a minha mãe e o meu pai passear, assisti à fúria de uma pequena multidão de brancos, a que se juntavam também alguns africanos, que perseguiam outros africanos que tomavam por suspeitos de ser o que então se chamava “os turras”.

Esses pobres de Cristo foram espancados de forma miserável, a murro, à paulada, e não me esqueço porque não me posso esquecer, de ver a parte rija de um ramo de palmeira a escorrer sangue. Em frente à Casa Branca, tentando fugir pelas barrocas da Boavista, que desciam em direcção aos caminhos-de-ferro e ao Porto de Luanda, esses homens, rapazes ainda, escolhidos aleatoriamente pela multidão justiceira, revoltantemente burra como todas as multidões justiceiras, sangravam, eram atirados ao chão, espezinhados, e eu não sei se houve ou não mortos, porque a minha santa e aflita mãe me tirou logo dali, correndo comigo os 300 metros que nos separavam de casa.

Nesse quentíssimo domingo à tarde, soube, visceralmente, na minha cabeça, coração e estômago, que nunca deveria estar do lado da multidão justiceira. A multidão justiceira é cobarde, é burra e é cega. A multidão justiceira envergonha a humanidade que há em nós.

Catorze anos depois, eu era vagamente maoista, um independente sem facção, militante do MPLA, no Lobito, de onde as Fapla tinham expulsado a Unita. Mas a Unita trouxe o exército sul-africano e as ordens foram para retirar. Um jovem comandante apenas, o comandante Kassange, radical e maoista, decidiu ficar. No dia 10 de Novembro de 1975, tinha eu 22 anos, com um ex-capitão do exército português e mais dois amigos fomos a Benguela convencer Kassange a retirar e vir connosco.

Em frente à modesta sede que então o MPLA tinha, Kassange, belo, poético e mítico como um Che Guevara angolano, os obuses a rebentar para o lado do aeroporto, disse-nos que ficaria e que, sozinho, com meia dúzia de velhos e adolescentes, se meteria à mata para fazer de novo a guerrilha, a guerra popular prolongada. Era um gesto quixotesco, sem valor prático, ditado pela obsessão ideológica. Kassange não sobreviveu e ainda hoje essa morte é matéria de especulação. O ânimo e a inteligência de um Kassange vivo fazem muito mais falta ao povo angolano do que que a inglória saudade de um pequeno mito morto.

Nessa tarde de 10 de Novembro (ou foi mesmo a 11?), a olhar para o belo rosto convicto de Kassange tive a segunda grande lição da minha vida, a de que a convicção ideológica, quando se extrema e nega a realidade, na sua gloriosa radicalidade, gera apenas dor e sofrimento.

Não sei em que noite foi, mas foi no final de Setembro de 1976, o MPLA no poder e a Guerra Civil no auge, numa casa de um selecto bairro de Luanda, num convívio com altos quadros do MPLA no poder, um piloto militar angolano contou, e eu ouvi, como bombardeara um aldeamento da Unita com napalm, fechando com a frase: “Arrasámos tudo. Deixámos aquilo mais liso do que um campo de futebol”. Os inimigos que acabara de exterminar eram angolanos como ele.

Fechava-se, naquele bombardeamento de napalm um ciclo começado com o bombardeamento que o colonialismo português fizera na baixa do Cassange e com o uso de napalm pela força aérea portuguesa no tempo do General Costa Gomes. A minha terceira lição angolana é a lição amarga de que, opressores ou libertadores, em nenhum consigo encontrar qualquer forma de superioridade moral.

Foi também por causa destas três lições angolanas e porque quis ir às raízes dos conflitos que se viveram em Angola de 1974 até ao Maio de 1977, mas que se viveram e ainda hoje fazem eco também em Portugal, que eu escrevi Revolução de Outubro, cronologia utopia e crime, sobre a revolução russa.

Julgo que foi o meu primeiro e provavelmente último livro político. Escrevi-o para tornar claro na minha cabeça que a forma populista como os bolcheviques fizeram a revolução – ou, no meu entender, a contra-revolução – criou a matriz que veio a infectar e moldar o modelo revolucionário, que foi totalitário e não-democrático em todo o mundo, e que uma parte do cortejo de debilidade estrutural económica, sofrimento e atraso de Angola vem também da matriz marxista que esses revolucionários angolanos vieram beber a Portugal e à Europa nos anos 50.

Ou seja, é uma tremenda e infeliz ironia que, do vasto património cultural europeu, da filosofia, da ciência, da literatura, das artes e do nosso humanismo, por razões várias, por causa de uma conjuntura maniqueísta, os revolucionários independentistas se tenham cristalizado numa ideologia ligado a um pensamento dito crítico que é, afinal, incapaz de agregar os povos, construir riqueza e desenvolver as nações.

Essa ideia revolucionária, que vem de Outubro de 1917, é fortemente atractiva porque parece muito funcional e lógica. Divide o mundo de forma maniqueísta em bons e maus, em classes antagonistas que, por um fatalismo pretensamente científico, se têm de confrontar até que uma seja exterminada. Foi a pior herança que o Ocidente podia ter proporcionado aos povos que legitimamente ansiavam pela sua liberdade. Eu julgo que, a par de outros passos mais imediatos e concretos, um passo refundador que os angolanos também terão de dar é o de revisitar a herança da colonização com instrumentos que não sejam apenas os desse velho e embotado maniqueísmo.

Foi também esse debate que pretendi suscitar ao escrever o meu livro, é esse o debate que pretendo prosseguir com a publicação de livros de autores angolanos ou com temáticas angolanas.

Mas acima de tudo espero que as novas gerações angolanas, os miúdos que agora crescem a ler nas mangueiras de Luanda, do Lobito ou do Cunene, me venham bater à porta com livros escritos por eles, livros que sejam a redenção desse nosso mundo de ideais que desembocaram, para nossa amarga desilusão, no totalitarismo, na tortura e num sangrento morticínio.

E não posso, nem quero, ser injusto com os mais-velhos. Há hoje, com a presidência de João Lourenço, ou por causa dela, uma vaga de mais-velhos que podem ou querem voltar a falar e que trazem experiências e reflexões ditadas por uma experiência.

Espero que, cumprindo a vocação mais nobre do livro, os livros de todas as gerações de angolanos nos restituam o que um dia ouvi da boca da minha mãe: ritmo e harmonia das palavras, invenção de sentidos, o gigantesco prazer de criar personagens, aventuras e um céu e terra de liberdade.