Gentilezas de amigos.

A Página Negra de Manuel S. Fonseca

Blog de escrita e de reflexão lúdicas. Um lema: chatices não!

Gentilezas de amigos.

Ouçam, para começar, a voz rouca do Manolo Bello, meu amigo galego, mais português do que qualquer português. Eu estou no fim da escala dos amigos dele. Vejam, à cabeça dos seus amigos está o José Afonso, o Zeca, cantor dos “Filhos da Madrugada” e da “Grândola”. O Manolo jura, e é verdade que ele sabe, que a primeira vez que o Zeca cantou em público o “Grândola” foi na Galiza e não em Portugal.

Mas o Zeca também ia ao cinema e, tal como se percebe por alguns versos seus, gostava dos surrealistas. Em Madrid, foi ver um filme do Buñuel, a um cinema com 6 ou 7 salas. Estava com a Zélia, sua mulher, e com o Suso Iglesias, jornalista, galego como o Manolo. Foram ver esse filme vanguardista, repleto de um absurdo que rejeita qualquer linearidade, chamado “O Charme Discreto da Burguesia”. Lembram-se? É a história de seis pessoas da alta burguesia que se reúnem para jantar: e nunca mais jantam, sempre a mudar de sala, e com alguns a sair até pela janela. Também o Zeca teve de sair um minuto, a correr, para ir à casa de banho. Volta e para não incomodar ninguém senta-se no primeiro lugar à mão. Estranha as voltas surrealistas que o filme dá e pensa: “Este Buñuel é arrojado: parece outro filme.” Termina a sessão e procura a Zélia e o Suso. Viste-os? Nem ele! Fica zangadíssimo e vai directo a casa.

Zélia e o amigo estão na sala onde se projecta “O Charme Discreto”. O filme acaba e procuram o Zeca. Até debaixo das cadeiras. Nada. Pensam: “Queres ver que se chateou com o filme e foi para casa?” Procuram um telefone. Ligam. O Zeca atende-os irritado. Já está em casa há vinte minutos: Onde é que se meteram? Foram jantar sem ele?

“Mas o filme só acabou agora”, diz-lhe a Zélia. E é, então, que o Zeca, a Zélia e o Suso descobrem que, a voltar da casa de banho, trocou as salas. Nem sabe qual era o outro meio filme que viu na sala errada. Riem-se tanto como se teria rido o magnífico Buñuel, se tivesse conhecido este episódio. Na sua supina distracção, Zeca fez a maior das homenagens ao cineasta que, no seu último filme, “O Obscuro Objecto do Desejo”, muda a meio a actriz principal sem que a maior parte dos espectadores dê conta disso.

E ainda é o Zeca, mas agora quem conta é outro amigo, o Manuel Cavaco. O Manel foi um dos actores que representou, no Teatro Aberto, um estrondoso êxito, “O Círculo de Giz Caucasiano”, de Brecht. O papel do Manel era de desgaste físico. Suava as estopinhas, lembra-se o Manel, que saía do palco a correr para ser o primeiro a tomar banho. Uma noite, sai do banho e está o Zeca, tímido, lavado em lágrimas, à espera para o louvar e abraçar. E foram, logo ali, dois a chorar. Noutra noite, o Manel, fim da peça, está a vir do banho pós-brechtiano, e vai para o camarim, toalha enrolada à volta do corpo. Avança para ele um homem com um séquito atrás. O Manel reconhece o homem e grita, “Olha o Álvaro Cunhal!” E levanta os braços deixando cair a toalha. Era mesmo o Cunhal. E ali estava, à sua frente, o meu amigo Manel Cavaco, em nu brechtiano, sem artifícios, com toda a oficina à mostra. E aqui, Cunhal e eu estamos de acordo: esta nudez não pode ser castigada.

Publicado no Jornal de Negócios

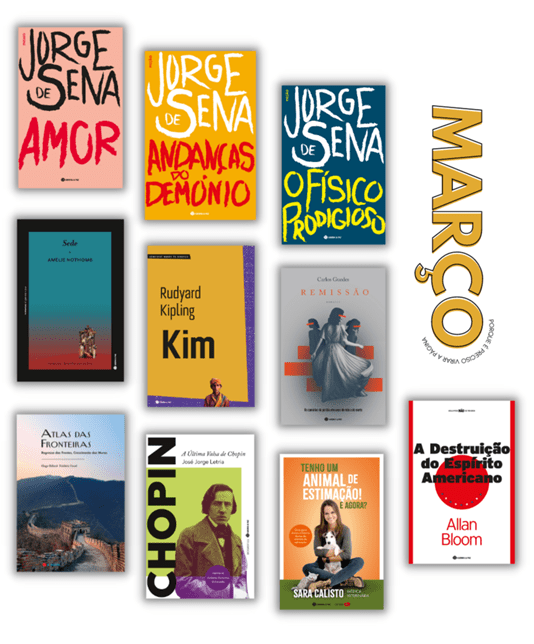

Querer, querer, querer. Hoje trago livros de bem querer a quem muito bem quero.

São os meus dez livros de Março, todos bem-me-quer, nenhum mal-me-quer

Os meus livros de Março

os queridos livros de Jorge de Sena

Eu quis, eu queria, eu quero. Estes são os meus mais queridos livros, livros de muito e bem querer: os de Jorge de Sena.

Sei, Senhor, que não sou digno, mas sou agora editor de Jorge de Sena: de toda a sua ficção, dos seus ensaios. Antes, rocei-me por umas correspondências, beijei um deus ou diabo prodigioso, umas verrinosas dedicácias, mas agora vou poder publicar tudo, menos a poesia, com as ultrajantes capas novas, que podem ver ali em cima.

Começo com perambulações demoníacas, Andanças do Demónio, ficções de louvor à mais pura imaginação, pégasos que estilhaçam o enfadonho território português. E salto logo para outro diabo, que se desespera invisível sobre outro corpo, no sensual (lúbrico?) O Físico Prodigioso. E a maior surpresa é o terceiro livro, Amor, um ensaio que é publicado pela primeira vez em edição isolada e individual: visita à explosão do amor, do erótico, do obsceno na literatura portuguesa. Livro delicioso, impuro e pecaminoso. Desmintam-me, se puderem. Mas não me desmintam sem o ler.

Há um dos meus livros de Março, um livro que não se rende, que Sena gostaria de ter lido. Falo de A Destruição do Espírito Americano, de Allan Bloom, o livro que pressentiu e adivinhou toda a execrável panóplia de proibições e cancelamentos woke a que hoje assistimos: Bloom canta os grandes livros e os grandes autores com coragem, encanto e exaltação. Publico-o e a Fundação António Manuel da Mota e a Mota Gestão e Participações vão doar um exemplar a cada uma das bibliotecas da rede pública nacional.

Entre os dez livros de Março, tenho um Atlas – a minha colecção está cada vez mais linda – é o Atlas das Fronteiras e bastaria a Ucrânia para se perceber a útil urgência. Vejam também um livro prático, nos Livros CMtv, que se chama Tenho um Animal de Estimação. E Agora? Escreveu-o uma médica veterinária, Sara Calisto, para cuidarmos bem dos nossos cães e gatos, mas também, se formos ousados para os ter, de canários, furões ou répteis.

José Jorge Letria trocou-me as voltas: A Última Valsa de Chopin é uma biografia, mas não posso dizer que seja não-ficção. É uma biografia romanceada, a mão de Letria a fugir para o poético: e não podia ser mais factual e verdadeira!

Fecho com três romances. Remissão, do português Carlos Guedes, é um romance-rio de culpas à procura do perdão, com três mulheres como protagonistas. Kim, de Rudyard Kipling, parece ter só um herói, o espião adolescente que dá título ao livro, mas tem na Índia o verdadeiro herói, tanto que Salman Rushdie bem avisou: «Nenhum outro escritor ocidental compreendeu a Índia como Kipling.» E acabo com Jesus, o herói solitário de Sede, romance pungente, elegante e irónico de Amélie Nothomb. É um Jesus solitário, está na cruz e desabafa. Sacrilégio? Blasfémia? Ao ouvido, Amélie disse-me: «É o romance da minha vida!»

São os meus dez livros, três vêm pintados pela turbulenta liberdade erótica de Jorge de Sena. O bem que eu lhes quero.

A morte é sincera. A morte chegou cedo ao ouvido de Dolores Duran, ainda Dolores Duran não era sequer Dolores Duran, e disse-lhe, vou levar-te comigo. Antes já a morte lhe roubara o pai: tão depressa que ela nem chegou a conhecê-lo.

Essa mesma senhora dona Morte, na forma de febre reumática, tomou a pequena Dolores nos braços. Chamava-se então Adiléia Silva da Rocha, tinha apenas o peso pluma de uma andorinha mulata: com pena, a morte tirou-lhe só parte do coração e, à condição, deixou-a a viver no Rio de Janeiro.

Ora vejamos, não havia, em 1949, cidade do mundo em que melhor se vivessem as 24 horas de cada santo dia. E corrijo: em particular as pecadoras horas nocturnas que faziam de Copacabana o mais glorioso e evanescente antro de perdição. Eram as mais langorosas e destiladas wee hours que o mundo já conheceu. As saudades que eu tenho de nem sequer as ter vivido: do Beco das Garrafas ao Baccará, culminando no Vogue, a noite de Copacabana pintava-se de escarlate, tanta buáte, tanto uísque, tanto desejo, mesmo tanto pecado, se houvesse pecado do lado de lá do Equador.

E vamos aos pecados de Dolores Duran. Tinha 19 anos e foi a sua voz e um casal rico (o que seria desta vida sem um casal rico), que lhe abriram as portas das longas noites de Copacabana. O que a noite gostou dela. Veio Ella Fitzgerald ouvi-la cantar “My Funny Valentine”, viria mais tarde Charles Aznavour. E o que interessa é que vinha ouvi-la, inteirinho, o Rio de Janeiro boémio. Se entrarmos na sala da buáte Vogue, apesar da nuvem de fumo rasgada a lamentos de piano, guitarra, o sopro de um saxofone, vemos ao fundo a silhueta de Dolores. Do chão ao tecto reverbera a voz dela a cantar dores e mágoas de amor, canções de dor de cotovelo, que eu me atreveria a chamar canções de dor de corno.

Ainda se lembram do que contei atrás? A morte levou-lhe meio coração, quando Dolores era só Adiléia. Ficou no peito de Dolores só a metade apaixonada do coração. Quantos homens amou Dolores? Os que quis, como quis, quando quis. Casou e descasou. Amou mesmo, tinha 21 anos, um rapazinho de 17, João Donato, com quem teve casamento aprazado: roubou-lho a família dele mais rica, que não o quis casado tão cedo. Por ela ser mais velha e livre? Ou (ai, meu Brasil, brasileiro) só por ela ser mulata? Ai, essa solidão vai acabar comigo.

Era mulata e mulher e rasgou ao meio um universo musical masculino. Dolores não só cantava como compunha. Um dia, veio ter com ela Tom Jobim. Tocou ao piano uma canção nova. Dolores sentou-se, puxou do lápis de retocar os olhos – ou foi com o stick do baton? – e escreveu os versos de “Por Causa de Você”. Jobim, siderado, nem lhe disse que a canção já tinha versos, os do imenso Vinicius. Mas Vinicius logo achou que eram melhores os de Dolores.

Aos 25 anos teve um enfarte. Resistiu e seguiram-se quatro anos de mais uísque, lá pelas três da manhã “duas cafiaspirinas, uma colher-de-açúcar em um cálice e meio de água”, e bora lá mais madrugadas de amor e separação. Dolores deixou 35 canções que são o sangue que leva do samba-canção à bossa nova. Bastava que tivesse composto e cantado “A Noite do Meu Bem”. Aos 29 anos.

Foi o que a morte pensou. Ainda a canção não era disco, a morte veio mansa cantar-lhe ao ouvido: “Hoje eu quero a rosa mais linda que houver /e a primeira estrela que vier / para enfeitar a noite do meu bem.” O fino ouvido de Dolores ouviu. Eram sete da manhã e disse à empregada: “Não me acorde. Estou cansada. Vou dormir até morrer!” Quem ousará acordá-la?

O príncipe era mais maluco do que qualquer corista. Isso já o dramaturgo inglês Noël Coward sabia de ginjeira. Mas o que interessa é que estamos a meio de Setembro de 1924 e Noël vai a caminho de Nova Iorque, no SS Majestic, transatlântico de que é também passageiro o romancista Somerset Maugham.

Conheceram-se numa festa, no Tomorrow Club, que ainda hoje existe – o Pen Club. A presidente, Sappho, insólito nome literário, para a homófoba que ela era, convidara-o, apesar das reticências que advinham de ser Coward um pansy, ou seja, um “panilas”, em português relho e trebelho. Só que o talento do jovem Coward foi mais forte do que o preconceito cavernícola.

Entremos todos com Noël no Tomorrow Club: ele abre a porta, rutilante, vestido de gala, divina camisa branca, laço faiscante, a classe de um negríssimo fato. Sucede que os outros convidados estão com a modesta, informalíssima roupinha do dia a dia. Noël deixou que o vissem bem, gozou a delícia de 15 segundos de silêncio constrangido e de vinte pares de olhos arregalados. Depois, com voz compassiva, disse: “Bom, agora é minha vontade que ninguém se sinta embaraçado!” sublinhando com ternura a palavra nobody. Cumprimentou um a um os camaradas escritores e Somerset Maugham, que pela primeira vez via, deu-lhe um longo beijo, idiossincrática forma que achou para saudar o talento juvenil de Coward.

Somerset beijava, afinal, o rosto de quem talvez fosse amante do príncipe George, futuro duque de Kent, filho de George V, irmão dos futuros Eduardo VIII, tão breve, e Jorge VI, tão gago. Tio, enfim, da excelsa Isabel, recentemente chegada ao paraíso que é sair-se do dia a dia do palácio de Buckingham.

George tinha uma beleza que cruzava a allure de um Cary Grant, com a masculinidade de um Gary Cooper. Servira na Marinha Real e não era por a actriz Gertrude Lawrence o ter visto no seu camarim – enquanto esperava por Noël? – a experimentar uma peruca de longos caracóis, que a sua virilidade podia ser discutida.

George estava já em Nova Iorque, quando o SS Majestic atracou e Noël desembarcou. Até o cais exalava o acre cheiro do ciclone da libertinagem real. As digressões nocturnas do príncipe agitavam Long Island e Manhattan. O príncipe estava com o primo Dick Mountbatten e com a mulher deste, Edwina. Se a promiscuidade de Edwina era lendária, a devassidão nova-iorquina dos dois rapazes aristocratas não o foi menos: Nova Iorque assombrou-se com o irreprimível deboche. O príncipe tinha um insaciável apetite por mulheres negras, alegres jovenzinhos, e por um contentor de drogas, essa cocaína e morfina a que o introduzira a americana Kiki Preston, conhecida por “a menina da seringa de prata”. Eis o que era George, “voraz tanto com homens como mulheres, com aristocratas ou artistas, estranhos até.”

George era o mais prendado dos filhos de George V: falava francês e italiano, tocava, piano, fascinado pelas artes, pelo teatro. Se tivesse sido rei, disse alguém a Noël “Terias sido a amante do rei, não é?”

George morreria, aos 39 anos, num misterioso acidente de aviação, na II Guerra. A teoria da conspiração diz que foram os serviços secretos britânicos, abortando o envolvimento de George em negociações com os nazis. Deixou três filhos do casamento com a deliciosa princesa Marina, fora os ilegítimos, de legitíssimas noites de sexo. E deixou Noël lavado em lágrimas. Tantas que, no funeral, um marquês, primo de George, lhe sussurrou ao ouvido: “Sabes bem, Coward, que não podes ser a Viúva Real do Duque de Kent!”

É oficial. E estão todos oficialmente convidados para o lançamento no dia 27. Todos, os da Vila Alice, do Sambilas, do Bairro Popular, os da Ilha, os da Mutamba e da Baixa, de Luanda e do Lobito. Todos os que nunca foram a Luanda, angolanos e portugueses, meninos e meninas. Vai ser apresentada à sociedade a Crónica de África, os padrinhos são o Ricardo Araújo Pereira e o Pedro Norton.

Há cocktail e quem sabe se não haverá baile também.

Este é o convite. Se não vierem, ah pois, ficarei muito sentido.

Nunca emprestem 20 dólares a Marlon Brando. Foi o que o encenador e cineasta Elia Kazan deve ter pensado quando o dramaturgo Tennessee Williams lhe telefonou. “Já ardi”, terá rosnado Kazan.

Rebobino e vamos ver como tudo começou. Tennessee escrevera a peça “Um Eléctrico Chamado Desejo” e vendeu a produção a Irene Selznick. A senhora era filha de Louis B. Mayer, acabadinha de se divorciar de David O. Selznick, ou seja, a nata de Hollywood. Foi como injectar mostarda nas narinas dos intelectuais de esquerda nova-iorquinos. Gritaram “traição, traição”, lado para o qual Tennessee dormiu bem, de tão habituado a camas heterodoxas.

Tennessee vira a peça de Arthur Miller, “All My Sons”, e adorara a encenação de Kazan. Mandou-lhe o texto do “Eléctrico”. Foi a mulher de Kazan que o leu e o obrigou a aceitar. Ela e duas cartas de Tennessee, que os trans que assaltam palcos deviam ler para perceber o que é a arte: “Quando se começa a organizar uma peça em volta de um tema particular arriscamo-nos a dissipar a verosimilhança”, escreveu Tennessee.

Adiante. Já Tennessee e Kazan caíram nos braços um do outro e precisam de actores. Queriam, para o mítico papel de Stanley, actores de Hollywood. Primeiro John Garfield com o seu ar de boxeur, depois Burt Lancaster. Nenhum podia e nenhum era a chávena de chá de Williams. Alguém sugeriu o quase desconhecido Marlon Brando a Kazan. Não foi fácil encontrá-lo: tinha 23 anos, uma beleza de anjo erótico, e dormia cada noite no diferente apartamento da feliz contemplada com aquela bênção do céu.

Apanhou-o, por fim, deu-lhe o texto, meteu-lhe 20 dólares, de 1947, na mão, o preço do comboio para Cape Cod, onde o esperava Tennessee, a quem deveria fazer a leitura da sua parte. E já estamos nós e Kazan agarrados ao telefone. Passaram três, quatro dias, e Tennessee vem queixar-se: do actor nem cheiro.

Brando apareceu cinco ou seis dias depois. Estoirara os 20 dólares e veio, de boleia em boleia, em auto-stop, com uma adolescente na bagagem. Tennessee estava com o namorado, um mexicano explosivo e exuberante, e duas amigas no seu rancho. A canalização entupida, com toda a gente a fazer as necessidades atrás dos arbustos, e com a luz eléctrica também cortada. Foi, por isso, à luz da vela que surgiu a Tennessee Williams a aparição, e disse, “do mais belo jovem que alguma vez vi”.

O jovem perguntou por que raio estavam às escuras. Disseram-lhe. Agarrou numas moedas de cobre e substituiu o fusível queimado: fez-se luz. A seguir, foi à sanita e tratou de limpar a canalização: correu limpa a água. Era altura de ler e mostrar que tinha direito ao papel. Começou. Um minuto depois Tennessee sabia que Brando era Stanley Kowalski: “Um Stanley enviado por Deus na pessoa de Brando.”

Brando enriqueceu a personagem. Não era só um macho bruto, carregado de preconceitos, era um jovem insolente e de uma arrogante insensibilidade. Tennessee jura, nas memórias, que, por ética, a de nunca dormir com os actores das suas peças, silenciou o desejo. E Brando foi de total timidez com ele: convidou-o a caminharem na praia. Foram e vieram em total silêncio. O barulho, os gritos, a ovação, chegaram quando a peça estreou.

Curioso com a sexualidade de Tennessee estava Kazan. Queria saber o que fazem dois homossexuais na cama. Numa das suas mil infidelidades à mulher, trouxe uma amante e convidou Tennessee para um fim de semana. Só havia um quarto com duas camas gigantes. Cada casal foi para sua cama e, escreve Kazan: “A minha curiosidade ficou satisfeita.”

Chegou. É um livro com caranguejos indolentes e candengues a cair dos ramos de uma mangueira. Chama-se Crónica de África e escrevi-o eu. Para ser lido por quem nunca viveu em África e por quem, tendo lá vivido, ama e nunca esquecerá África.

Já está à venda no site da Guerra e Paz: https://bit.ly/3X6M8EE

Entra nas livrarias no dia 22 de Fevereiro. O lançamento é no dia 27. Prometo que aviso e deixo aqui o convite.