Os meus livros de Abril

Quero a revolução, mas também quero comer tteokbokki

Quantas, quantas revoluções é que já Abril abriu? Festa della liberazione para os italianos desde o fim da II Guerra Mundial, como já fora o mês das Teses de Lenine, em 1917, Abril é o mês que dá nome à revolução sul-coreana de 1960 (a 4.19 혁명), e foi, em 1974, o berço da nossa Revolução dos Cravos. E eu quero, e já vos convido para comerem comigo, um prato de tteokbokki. Adiante.

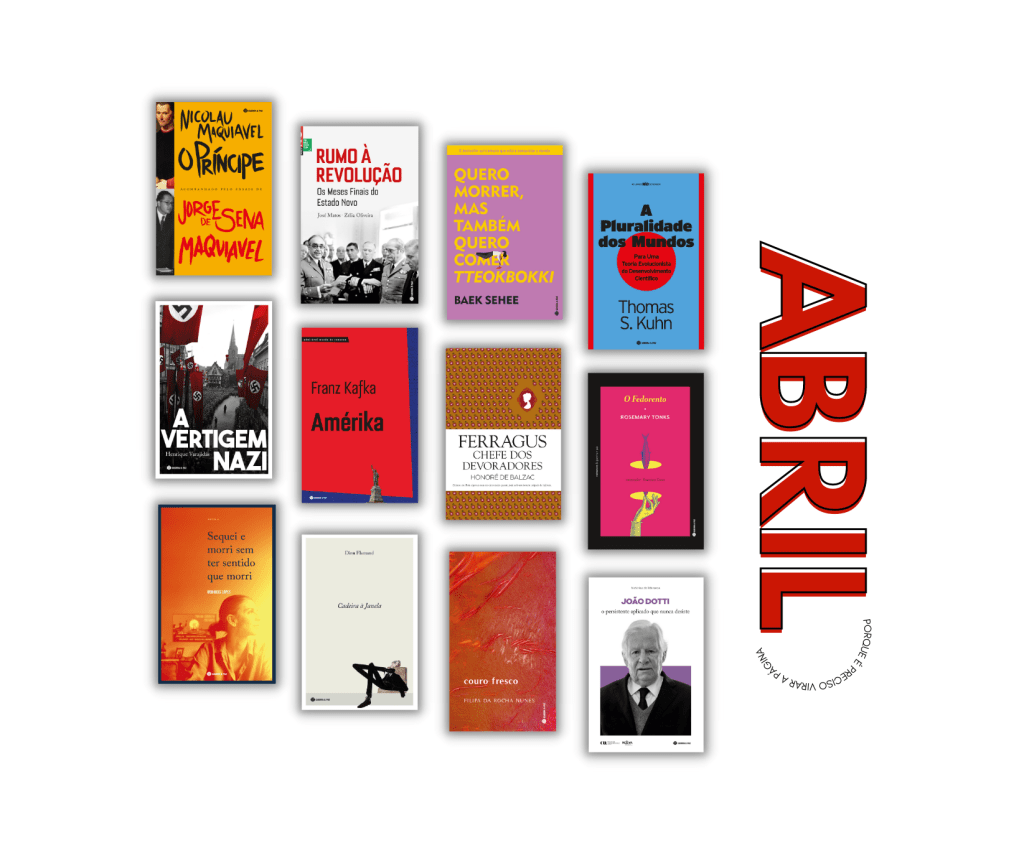

E aqui estamos, no mais cruel dos meses, como num verso, o primeiro de The Waste Land, lhe chamou o conservadoríssimo T. S. Eliot, aqui estamos com os livros de Abril na mão. O primeiro, da autoria de Zélia Oliveira e de José Matos, explica-se com transparência e ambição no título. Em Rumo à Revolução: Os Meses Finais do Estado Novo, vamos voltar a ver, agora com pormenor, rigor e drama q.b., a demissão de Costa Gomes e Spínola, o livro Portugal e o Futuro, e os quartéis em brando aquecimento com aquele fogo que arde e não se vê. Eis o rumor de fundo que já atroava aos ouvidos de Marcello com dois ll, eis as Caldas que se erguem para logo murchar.

E vejam o mais cruel dos livros, O Príncipe, de Maquiavel. Como não se pode deixar esse implacável e nobilíssimo livro sozinho, juntámos-lhe um dos mais belos ensaios político-filosóficos de Jorge de Sena, Maquiavel de seu nome: dois livros num só, contra todas as formas de tirania, o Sena e Maquiavel que a Guerra e Paz juntou.

De uma tirania que sucumbiu ao peso do sangue, suor e lágrimas dos combatentes da liberdade fala-nos um investigador do Porto, Henrique Varajidás, que escreveu A Vertigem Nazi: Fins e Meios no Regime de Hitler. A excelente capa do Ilídio Vasco faz justiça a uma tese invulgar, que começa nesta pergunta: que relações estabeleceram os nazis com as elites e com as massas alemãs?

E respiro. Respiro eu e respiram as páginas com a leveza de versos que se podem ler à janela ou à beira-mar. De Filipa da Rocha Nunes, um livro de estreia poética, couro fresco, dividido em dez partes que vão de «norte» a «vermelho», passando por «céu» e «terra». De Dinu Flamand, o poeta romeno que António Lobo Antunes tanto ama por tanto o Dinu amar Portugal, publico Cadeira à Janela, que leva na capa uma ilustração de Amadeo, e que tem por subtítulo «Lisboa, Diário da Quarentena». E já a seguir, já a seguir, o pratinho de tteokbokki…

Nem Balzac, nem Kafka comeram algum dia tteokbokki. Desculpem a fácil ironia, mas nenhum livro de Kafka é mais divertido, por absurdo e surreal, do que o romance Amérika, e talvez em nenhum livro Balzac se tenha aproximado mais de Portugal do que em Ferragus: Chefe dos Devoradores (a não ser em O Pai Goriot?). Dois clássicos, Kafka na colecção Admirável Mundo do Romance, Balzac nos nossos Clássicos Guerra e Paz. Mais clássico só o tteokbokki na Coreia.

Contemporâneo é o romance de Domingos Lopes, Sequei e Morri Sem Ter Sentido Que Morri. É um torrencial monólogo de uma mulher portuguesa comunista, que se revê sem filtros no Partido. Que vertigem a assalta, ainda bela, atraente, rejeitando o sexo? Quem quer sexo é Min, a protagonista de O Fedorento, romance de Rosemary Tonks, falecida há poucos anos, e que os leitores ingleses redescobriram agora, prestando-lhe o estranho culto que é lê-la muito, lê-la toda.

Para ler devagar e bem estudar é a biografia de João Dotti, gestor na FISIPE e na CUF, obra escrita por Myriam Gaspar, que integra as Histórias de Liderança, uma colecção em parceria com a Fundação Amélia de Mello, com o apoio da Nova School of Business and Economics.

E está já ali o prato de tteokbokki. É só passarmos por um livro incomensurável. Thomas S. Kuhn, o autor do tão belo A Estrutura das Revoluções Científicas, morreu há quase 27 anos. Deixou um livro só agora publicado. Chamaram-lhe The Last Writings, mas eu, que gosto de títulos quilométricos, preferi o título que Kuhn escolhera: A Pluralidade dos Mundos: Para Uma Teoria Evolucionista do Desenvolvimento Científico, um livro de ciência e de filosofia. Lição de Kuhn, que nos convida a aprender a «traduzir»: é muito difícil imaginar a vida mental dos outros e muito fácil perder-se a verdade na passagem de uma mente para a outra. É uma jóia da colecção Os Livros Não se Rendem, parceria da Guerra & Paz com a Fundação Manuel António da Mota e com a Mota Gestão & Participações.

E agora sim, tragam os pauzinhos. Está aqui o prato coreano que vos prometi. Chama-se Quero Morrer, mas Também Quero Comer Tteokbokki. É um romance? É! Não é um romance? Não, não é! Ficção e realidade, este livro tem uma autora, Baek Sehee. Deprimida, insegura, fechada sobre si mesma, a autora quis ir ao psiquiatra. As conversas com o psiquiatra, os apontamentos no seu diário, iluminam este Quero Morrer. Tanto que, num T0, debaixo da manta, tal como a autora, de repente o que queremos é Comer Tteokbokki. Ui, que fome. E que prazer de ler. É Abril, o mais cruel dos meses…

Manuel S. Fonseca, editor