Esta é a newsletter que mando a quem gosto, mas sobretudo a quem muito gosta de livros. Dedico esta newsletter ao editor Guilherme Valente, meu amigo, que me passou o testemunho, pondo sobre os meus débeis ombros a tremenda responsabilidade de dirigir, a partir de agora, a GRADIVA.

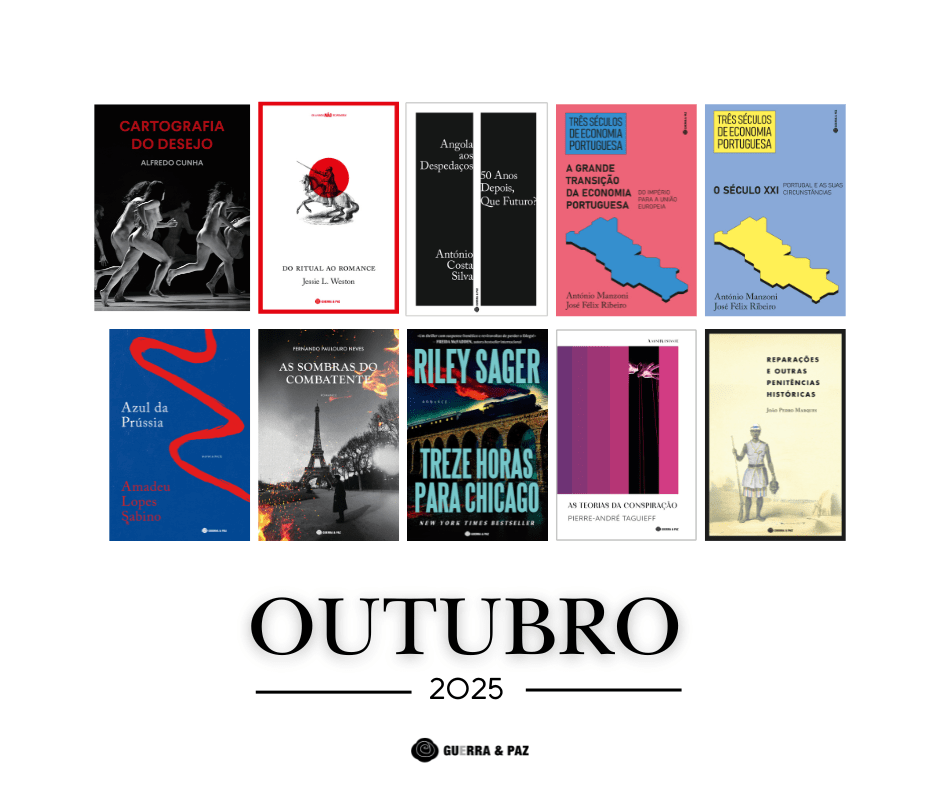

Os meus livros de Outubro

Talvez seja o mais bonito, o mais lúcido e o mais angustiado Outubro que já tive como editor.

Deixem que comece pela paixão: um dia, na casa californiana de Jorge de Sena, a senhora dona Mécia emprestou-me o exemplar de From Ritual to Romance, o maravilhoso ensaio antropológico de Jessie L. Weston. Nunca lhe devolvi o livro, mas hoje ofereço aos leitores portugueses a edição dessa preciosidade que aparece em filmes como Apocalypse Now ou The Doors, o Mito de uma Geração. Chama-se Do Ritual ao Romance e ensina-nos que o que pensamos e fazemos vem de um tempo antiquíssimo. Somos, ensina-nos Jessie L. Weston, muito mais pagãos do que os cristianíssimos cavaleiros da Távola Redonda poderiam pensar. Querida Dona Mécia, devolvo-lhe, agora, o seu livro, finalmente publicado em Portugal, nesta edição da colecção Os Livros Não se Rendem, que a Fundação Manuel António da Mota e a Mota Gestão e Participações vão levar a toda a rede nacional de bibliotecas.

Tão bonita a Cartografia do Desejo que Alfredo Cunha, um dos nossos maiores artistas fotógrafos, quis oferecer aos leitores portugueses. Há uma edição muito limitada, em capa dura, grande formato, papel de deuses, impressão quase inefável, e há uma edição em formato mais pequeno, de se trazer junto ao coração, linda de viver. Um prefácio de Valter Hugo Mãe e os textos de Ariana Aragão entrelaçam-se com fotografias de corpos nus, corpos primordiais, corpos a consumirem-se na subtil vontade de se fundirem noutros corpos. Um livro que sem o mecenato do dstgroup não aspiraria a tanta beleza.

«Onde me encontro? Que mundo é este a que estamos confinados!?» Com esta exclamação começa um dos mais sofisticados romances que já publiquei. Amadeu Lopes-Sabino, seu autor, deu-lhe por título Azul da Prússia, e leva-nos, sempre com esse poderoso veneno que todo o azul da Prússia oculta, de Portugal ao III Reich, do Brasil à URSS, num arco de tempo temperado por um léxico mais perto do murmúrio do que do grito.

Fernando Paulouro das Neves reincidiu: escreveu agora As Sombras do Combatente, glorificação de uma figura real, Eduardo Monteiro, um clandestino veterinário português que se bateu contra o ditador Franco e que foi irmão de armas da Resistência francesa aos nazis. E contra Salazar, claro está.

Vingança em estado puro e cru é o ingrediente que Riley Sager usa para começar este Treze Horas para Chicago, um thriller todo criminosamente tricotado no perfeito huis-clos que é um comboio. Disse que o comboio é de luxo? Está dito. Não digo é quem mata, quem sobrevive, quem salva. Não digo.

E agora, dois ensaios lúcidos. Com a serenidade e clareza que marcam a sua argumentação, João Pedro Marques escreveu Reparações e Outras Penitências Históricas, uma incursão frontal sobre temas como as reparações históricas, a escravatura e o futuro do ensino da história em Portugal. Corajoso? Arrisco dizer que é apenas verdadeiro.

Eu prometi angústias. Vamos e vejamos. António Costa Silva escreveu Angola aos Despedaços: 50 Anos Depois, Que Futuro?, balanço de 50 anos da independência da terra amada em que em belos despedaços deixei a minha infância. Este é um livro de amor: uma análise rigorosa de tanto que correu mal na economia e política angolanas. Mas onde está também o que Angola fez bem. O duro livro em que se casam amor e verdade

E está feito: fechámos o projecto Três Séculos de Economia Portuguesa, que começou com o apoio da CCP, Confederação do Comércio e Serviços, e se converteu em livro com o mecenato da Fundação Manuel António da Mota e da Mota Gestão e Participações. Chegam aos leitores os dois últimos dos cinco tomos da colecção, ambos escritos pelos economistas José Félix Ribeiro e António Mazoni. Um é A Grande Transição da Economia Portuguesa: Do Império para a União Europeia, que nos faz passar pelo 25 de Abril, entrada na CEE, do euro até ao presente. O outro, O Século XXI: Portugal e as suas circunstâncias, passa pela angústia do pedido de ajuda financeira e pela proposta, com inteligência e bom-senso, de um caminho de futuro para Portugal.

Dez livros de Outono, dessa coisa, o livro, que não é mais do que «ordem e beleza. Luxo, calma e volúpia», como alguém disse, no meio do spleen de Paris.

E não posso deixar de falar do que anda a fazer a Rita Fonseca na Euforia. Começo pela pouca santidade do Santo, de Sierra Simone, autora que já roçara o escândalo em Padre e em Pecador. Fecha agora a trilogia de muitas confissões e ainda mais proibições. Romances, portanto. Portanto? Portanto!

Navessa Allen, se no romance anterior estava Às Escuras, neste novo romance de Outubro da Euforia está De Joelhos. São títulos tão promissores como inquietantes, das mais bem-sucedidas expressões do dark romance: a autora já passou o milhão de exemplares vendidos.

Manuel S. Fonseca, editor