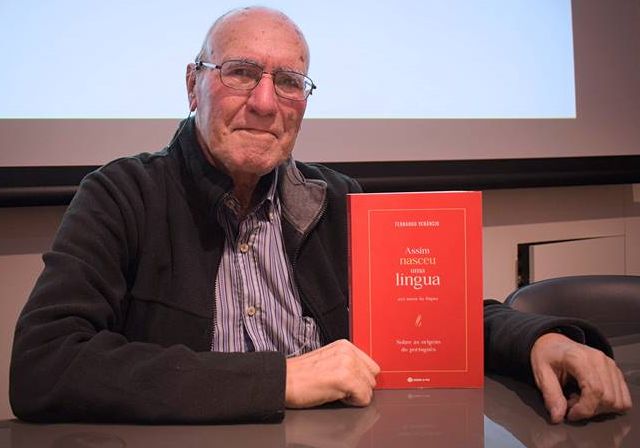

para dizer adeus ao Fernando Venâncio,

que tantas vezes me vinha aqui pôr um coração

Desassossego. Fica-se ali, espetado na noite, os olhos e todos os sentidos numa rasgada inquietude, enquanto os segundos se roçam pelos minutos, lentíssimos e indecifráveis. A Antónia gosta de ficar assim, acordada noite dentro. Uma ou outra vez já fiquei com ela, à espera de que a manhã venha e nasça, com a sua cabeleira de luz a enxotar a escuridão e os restos das sombras.

Estarei a falar de insónias? Na rede da insónia encontramos irmanados Lincoln, Proust, Marilyn, Lady Gaga, a senhora Tatcher e Bill Clinton. Dessa rede de forçada vigília nasceram os romances de Joseph Conrad e Dickens, mas também os gags de Groucho Marx, as fúrias quadrúpedes de Estaline e Hitler.

Ora, não é de insónias que venho falar, mas sim do prodigioso silêncio da noite. É um silêncio onde moram milhões de micro ruídos: se o dia é animado pelos grandes animais sonoros, feras selvagens a motor, pela alegria e dor dos gárrulos gritos humanos, no insonoro estrépito da noite moram os insectos kafkianos do ruído, uma excessiva metamorfose de larvas, crisálidas e asas. A noite é um rumor entre o som e o não-som – horas devastadoras e tardias! Deambulam pelos corredores da noite seres levíssimos, fulgentes, irónicos: em todos lateja o turbilhão da morte.

Mas é tanta a vida que há na morte. E é essa infinitesimal vida das perdidas e desesperadas horas da noite que inspira e enlouquece, que seduz ou dá sede e fome cósmicas.

Espectros e eléctricos sonhos nocturnos passam-nos a mão pela fronte e apertam-nos, enrolando-se ao coração. Bem podemos rodar no vinil o «Concerto de Colónia» de Keith Jarrett ou o «Water Babies» de Miles Davies: tudo a noite sorve com involuntária doçura (ou voluntária amargura) e tudo se dissolve no seu feroz estômago de eternidade.

Constelações monstruosas e selvagens de deuses dançam nas irrespiráveis colinas da nossa loucura, vestidos com os mesmos véus de seda que despem o rei que vai nu. De onde vinham as vozes interiores que mortificavam Virginia Wolf? E não me digam que eram alucinações. O que muito nos aterroriza é ouvir a noite a pensar, a murmurar o seu vocabulário de dor ou sermos arrastados pelo tumulto imparável da sua locomotiva de indiferença.

E é então – ainda há dias na Serra da Estrela, não foi, Antónia? – que o brilho de um primeiro cabelo louro vem romper o torpor e as geladas cinzas da noite. Só os cativos da noite sabem o que é experimentar a liberdade e a redenção da manhã, desse sol que sai de dentro da água, dos cumes das montanhas, da planície gelada ou do deserto de dunas. Da praia de Altura, também.

A loura luz do dia limpa o ar de espectros, perfuma as janelas e as portas das casas, lava as ruas e nos mercados, nas caixas de gelo, as peixeiras expõem a frescura de camarões, lagostas, cracas quando há, das tão apetecíveis bruxas.

Posto, por fim, em calma e sossego o tumulto nocturno do corpo, sorvido um indeciso café – foi o último ou é o primeiro? – podemos matar o jejum de sono, fechar as janelas e dormir um dia inteiro. Lá fora animam-se jardins e praças, há um reformado que complementa a sua bica com um bagaço na última leitaria de bairro, os engenheiros e os doutores atafulham o trânsito, uma rara abelha recolhe o pólen, há miúdos e miúdas a aprender a ler, a escrever, outros a nadar. Lembram-se das visões do poeta William Blake, visões em que arde brilhante um tigre – tiger, tiger – na floresta da noite? Desaparecido o tigre rumoroso e sanguíneo da noite, o dia ordinário, intranscendental, não tira o sono a ninguém. E é tão doce a primeira luz da manhã.

Publicado no Weekend, do Jornal de Negócios