Cortou a cabeça a Luis XVI, mas também aos revolucionários Danton e Robespierre. Apresento-vos Sansão, que só no nome tem semelhança com a figura bíblica. O parisiense Charles-Henri Sanson pertencia a uma família que, por quatro gerações, desempenhou a infame função de carrasco do Estado. Os Sanson serviram, com a mesma isenção profissional, a Monarquia e a Revolução Francesa.

Há profissões que exigem uma convicta persistência, para não dizer mesmo abnegação. Apesar do odioso estigma social, os Sanson passaram de pai para filho a severidade, a delicadeza e o savoir-faire de matar os seus concidadãos. Sempre em nome da lei, num tempo, digamos, de extrema judicialização da política. Fizeram-no sem hesitações que inquietassem o sossego psicológico dos condenados, ao contrário do que aconteceu em Inglaterra ao grande explorador e escritor que foi Sir Walter Raleigh: perante a hesitação do carrasco de machado na mão, Walter teve de lhe gritar «De que tens medo, homem? Corta! Bate forte!»

Ao contrário dos nossos últimos primeiros-ministros, que assobiam de forma plangente quando se fala de reformas, os Sanson modernizaram o tempo e o modo de exercer a sua profissão. Trabalhando com médicos com preocupações humanitárias (é verdade, nem toda a gente agradece!) Charles-Henri Sanson, que estudou também medicina, fez com o seu pai a transição da horrível forca, e dos seus intermináveis estertores, para a mecânica limpeza e eficiência da guilhotina.

Sanson foi mesmo à Assembleia Nacional legislativa atestando que as experiências feitas com fardos de palha, depois com uns infelizes cabritos, por fim com acomodatícios cadáveres humanos, provavam a quase luminosa rapidez da guilhotina. Sanson era dotado para a música e ocupava os tempos de ócio tocando em dueto com um fabricante alemão de instrumentos musicais. Note-se o gracioso grão de elegância: foi o alemão que o ajudou a fabricar a guilhotina. Preso por roubo e agressão, coube a Nicolas Jacques Pelletier, criminoso de profissão, inaugurar essa nova musicalidade.

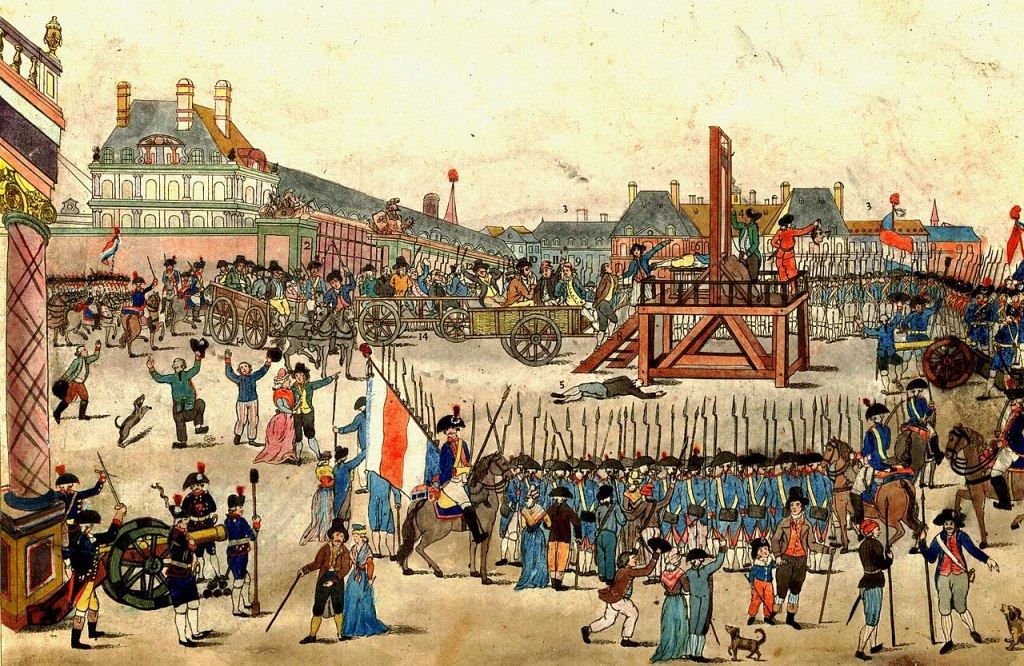

E o que eu queria lembrar é que a morte por execução era, nesse tempo, um espectáculo de massas. O povo, essa multidão em tropel que o cineasta Fritz Lang foi a Hollywood pintar tão bem em «Fury», queria divertimento: a veloz e instantânea guilhotina roubou parte desse «show business», o que as novas instâncias procuraram substituir com a chegada dos condenados em charrete – e já lá vou – e com a sua exposição à turbamulta.

Como enfrenta o cidadão a morte a que o Estado o condena? O filósofo Sócrates reagiu com impressionante dignidade, bebendo imperturbável o veneno. Giordano Bruno, mesmo na fogueira, virou a já contorcida cara ao crucifixo da Igreja que assim o queimava. Já Sir Raleigh, ao ver o machado que o ia dividir em dois, comentou: «Aqui está um remédio bem afiado, vê-se que trata de qualquer doença ou miséria.»

E agora vejam a charrete a chegar ao cadafalso onde Sanson e Paris esperam a próxima vítima. Quem lá vem – o conde de Chârost – não voltará a dormir ao relento no mar. De uma família de filantropos, que se batiam contra privilégios e desenvolveram a agricultura e a indústria, o conde Armand-Louis-François foi condenado pelos khmers rouges avant la lettre da Revolução Francesa. O conde vem a ler. Quando a charrete pára, levanta por fim os olhos para ver a multidão ululante, o carrasco, a galante obra de arte que é a guilhotina. Vai fechar o livro, mas antes, num gesto delicioso e comovente, dobra o canto superior da página. Um dia, um inescapável dia, continuará, sem dúvida, a leitura.

Publicado no Jornal de Negócios