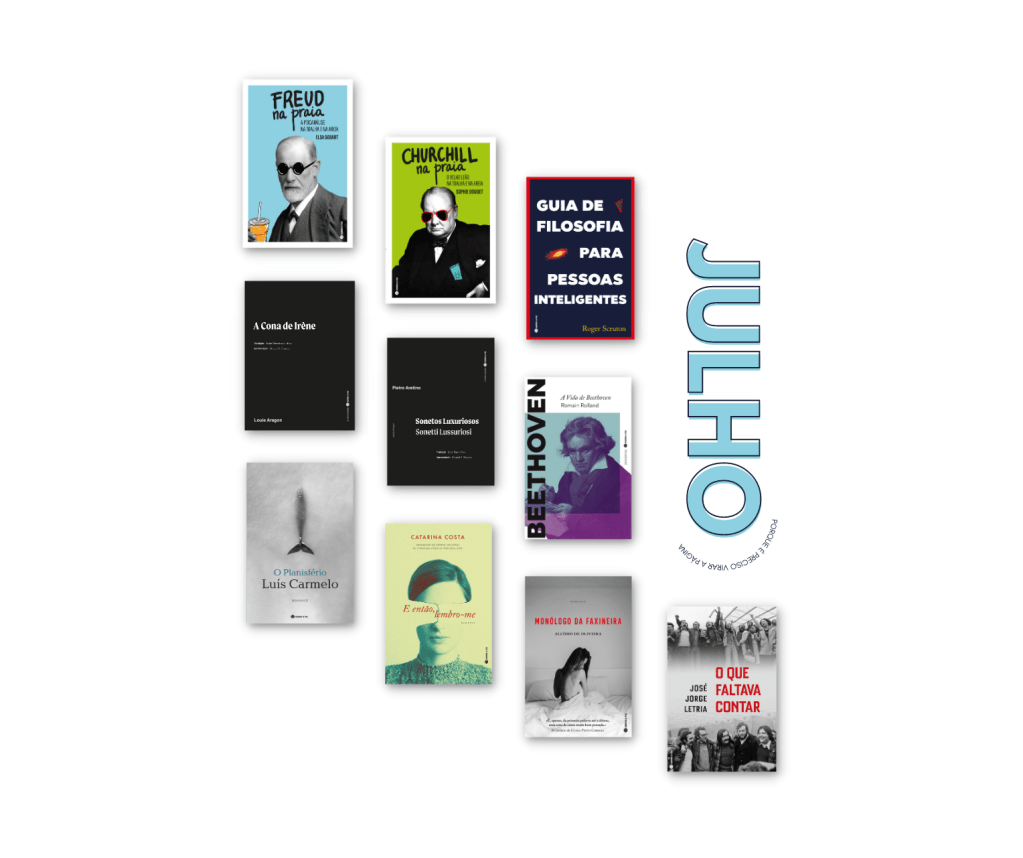

os meus livros de Julho

escaldantes e apresentados com linguagem de fazer corar

Ah, a cacimbada doçura das minhas adolescentes férias coloniais. Por uma bizarria salazarista, as férias escolares angolanas, do lado de lá do Equador, coincidiam com as de Portugal. No pico do Verão luandense, de Dezembro a Março, grelhávamos no belo liceu. De Junho a Setembro, época de cacimbo, tínhamos férias e, claro, não havia praia para ninguém. Líamos, líamos, líamos. Éramos nómadas e líamos.

Foi a pensar nessas leituras que criei, na Guerra e Paz, uma nova colecção: chama-se Na Praia… e mete toalha e areia. Começo com dois livros: Freud na Praia: A Psicanálise na Toalha e na Areia e Churchill na Praia: O Velho Leão na Toalha e na Areia. São biografias cálidas, belos retratos da vida, ideias e acção de Churchill e Freud: irrecalcadas leituras de prazer e desejo, em que não é preciso matar o pai. Uma promessa: em breve, também Napoleão e Darwin virão estender a toalha nesta areia.

Ofereço-vos ainda outra biografia, mais musical, menos estival. Escrita pelo Prémio Nobel da Literatura, Romain Rolland, A Vida de Beethoven é um clássico tenso e tonitruante, para se ler com a abertura da Quinta Sinfonia em fundo.

Deixem-me convocar outra vez a música, um adagio agora, para apresentar o último romance de Luís Carmelo. Chama-se O Planisfério e foi o último livro que o nosso autor escreveu, antes de partir, ainda tão novo, chamado pelos deuses. De uma prosa suave, de veludo, esta é a história de um protagonista que perde tarde a virgindade. Mas será só isso?

Estes são os livros que chegam às livrarias a 11 de Julho. Estivais? Bom, mas no dia 25 as livrarias entrarão em combustão. Com A Cona de Irène, primeiro. Sobre Irène, e sobre esse singelo atributo que dá título ao livro, escreveu, clandestino, o surrealista Louis Aragon. O livro foi proibido e proibido e proibido (três vezes! três vezes) e, não obstante, na nudez franca da sua linguagem emerge uma ternura ingénua, quase infantil: «Ó fenda, fenda húmida e doce, querido abismo vertiginoso…» Estremece-se? Ligeira e sentidamente.

Perseguido, esfaqueado numa ruela de Roma, foi o grande Pietro Aretino. Tinha escrito Os Sonetos Luxuriosos, um livro em que canta, num vernáculo desabrido, o amor e as atléticas e lascadas posições do amor: «Fodamos, meu amor, fodamos presto, / Pois foi para foder que se nasceu, / E se amas o caralho, a cona amo eu; / Sem isto, fora o mundo bem molesto.» Primeiro livro erótico ilustrado da Renascença, a proibição papal e mil perseguições não o destruíram: aqui está, na tradução de um grande poeta, o brasileiro José Paulo Paes.

Até coro: o fôlego erótico da Guerra e Paz está imparável. Uma narrativa contemporânea, O Monólogo da Faxineira, da autoria de um estreante tardio, o português Alcídio de Oliveira, mereceu à escritora Clara Pinto Correia este elogio: «… da primeira palavra até à última, uma cena de cama muito bem pensada.» E sim, este romance é a descrição incisiva – franca e cheia de ironia – da vida sexual de uma empregada brasileira. Um elogio da imigração? E se for a imigração a elogiar-nos a nós?

Outro romance português é o de Catarina Costa, vencedora, o ano passado, do Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal. É o seu segundo romance, E então, lembro-me, e é uma distopia. Entre reminiscências, uma mulher procura entender quem é. Sabe que está amnésica e castrada: sem memória nem ovários. Um grande arranque.

José Jorge Letria quis dizer O Que Faltava Contar. É um livro memorialista. A cada página episódios de vida, revelações de figuras como José Saramago ou Luiz Pacheco, Zeca Afonso, Ary dos Santos ou Ruy Belo. Era preciso que alguém contasse.

E fecha o mês de Julho um dos mais belos livros de filosofia, o mais legível e bem organizado, que conheço. Chama-se Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes. É de Roger Scruton. É mais do que um livro, é uma conversa connosco, uma conversa sobre «as preocupações mais amplas da civilização», sobre a música ou o sexo, sobre Deus, a liberdade, o demónio ou a História. É o pensamento em majestosa onda alta a varrer a praia e o Verão.

São os meus dez livros de Julho, o mês em que nasci.

Manuel S. Fonseca, o editor